Somalia: Der Kampf gegen die Genitalverstümmelung

In dem ostafrikanischen Land ist die weibliche Genitalverstümmelung tief in der Gesellschaft verankert. Mehr als 90 Prozent der Frauen haben das grausame Ritual durchlitten, das vielen immer noch als erhaltenswerte Tradition gilt. Unvorstellbare Schmerzen und gesundheitliche Probleme begleiten viele dieser Frauen ein Leben lang.

Mehr anzeigen

Ein Bewusstseinswandel setzt nur langsam ein: Die Regierung hat lediglich die schlimmste Form der Genitalverstümmelung verboten. Wir setzen uns mit unseren Projekten gegen jede Form der Genitalverstümmelung ein. Und arbeiten daran, dass die Menschen erkennen: Genitalverstümmelung ist eine massive Menschenrechtsverletzung, sie schadet der Gesundheit und es gibt keinerlei religiöse Grundlage für diese Praktik.

Unsere Projekte haben häufig eine zweite wichtige Komponente: Maßnahmen gegen die Dürre. Die Instandsetzung von Zisternen sichert den Menschen sauberes Trinkwasser. Und Schulungen zeigen Bauern, wie sie mit wassersparenden Anbaumethoden möglichst gute Ernten erzielen können.

Unsere Projekte haben häufig eine zweite wichtige Komponente: Maßnahmen gegen die Dürre. Die Instandsetzung von Zisternen sichert den Menschen sauberes Trinkwasser. Und Schulungen zeigen Bauern, wie sie mit wassersparenden Anbaumethoden möglichst gute Ernten erzielen können.

Mehr anzeigen

Unser Einsatz in Somaliland in Zahlen

1980

Beginn der Arbeit in Somaliland

8

Projekte

86 918

Kinder in den Projekten

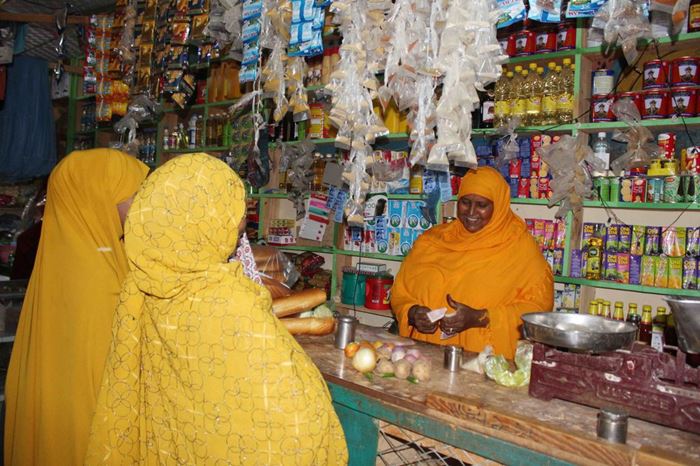

Eindrücke aus unseren Projekten in Somalia

Seriös und effizient

Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, dass Ihre Spende sicher und direkt bei den Kindern ankommt. Dass wir unsere Aufgabe sehr gut erfüllen, bestätigt uns das unabhängige DZI-Spendensiegel jährlich – seit 1992.

Mehr anzeigen

Wir sind gerne für Sie da

Helfen Sie, Mädchen in Somalia zu schützen

Im Folgenden können Sie eine einmalige Spende für unsere weltweite Projektarbeit tätigen. Mit Ihrer Spende helfen Sie dabei, Familien über das brutale Ritual der Beschneidung aufzuklären und Mädchen vor dieser Tradition zu schützen.

- oder -

Mein Wunschbeitrag